南国早报全媒体记者:唐屹权

只需学5门课程即可完成基本的泰语日常交流,但需要周末上课,且不授予学位。这样的“微专业”课你会报读吗?近日,教育部发布通知,计划在全国范围内推动开设1000个微专业。广西民族大学、南宁师范大学、广西科技大学等高校已推出“实用泰语”“地球信息科学与技术”“人工智能+”等微专业。这场微而不凡的教育探索,为传统教育由批量生产转向个性化定制提供新可能。

高校推出微专业,利用周末、夜间上课

每周六上午9时,广西民族大学广播电视编导专业大二学生刘淳杨清和同学们就已坐在教室里学习泰语。她上的并非补课、重修课,而是名为“实用泰语”的微专业课。刘淳杨清告诉南国早报全媒体记者:“只用学5门课就可以达到日常的泰语沟通要求,我觉得这样性价比很高。”

在广西民族大学东南亚语言文化学院开设的“实用泰语”微专业中,开设《泰语口语》《泰语交际艺术》等5门课程,学制为一年,需修满10个学分。该微专业共有23名学生报读,其中有20名学生来自传媒学院、法学院等其他学院。刘淳杨清表示:“我本身就对泰语比较感兴趣,想体验一下我们学校的特色小语种专业,学多一门语言,技多不压身。”

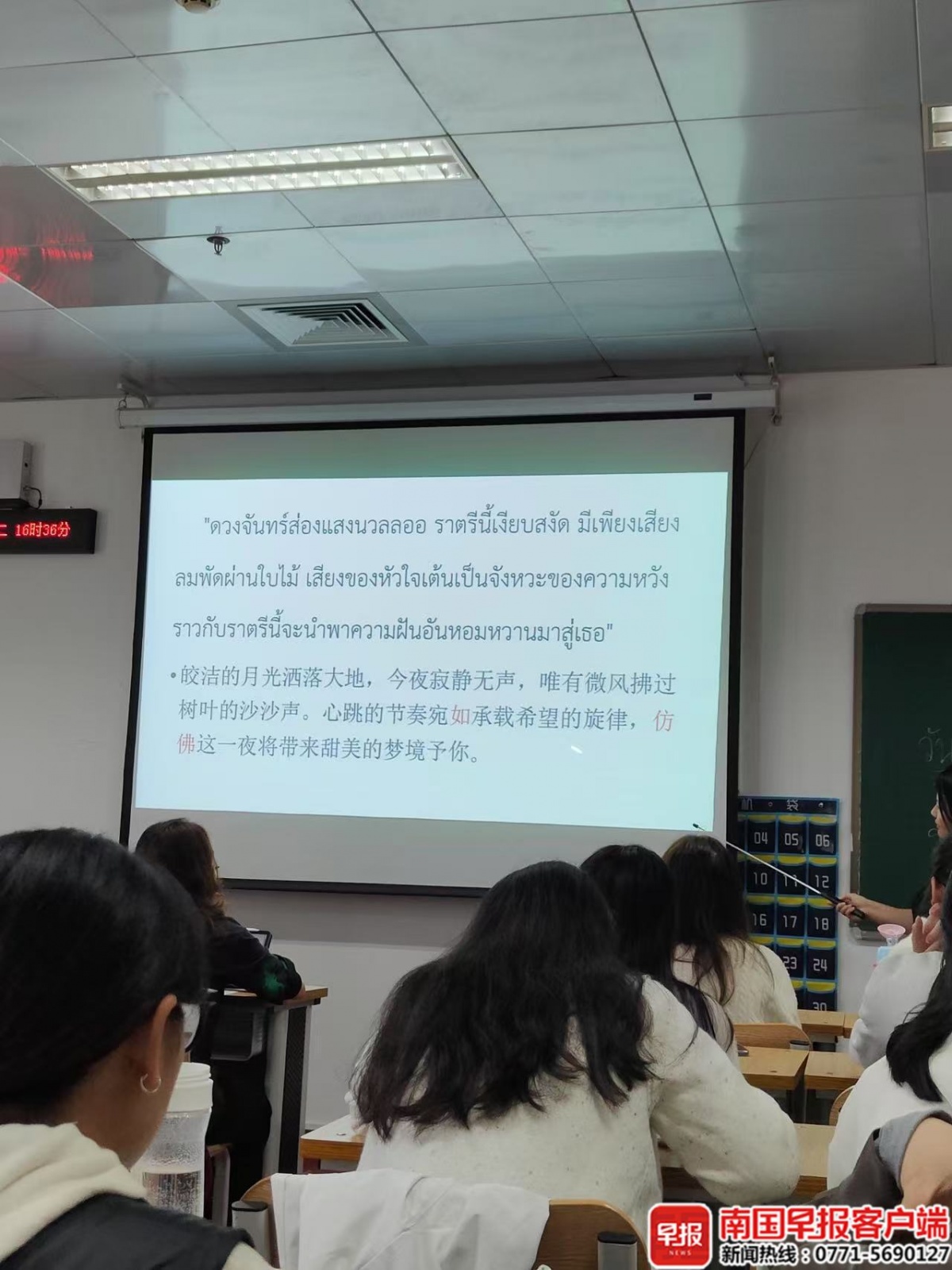

“实用泰语”微专业课堂。本文图片均为受访者供图

据悉,微专业属于非学历教育,需修满相应学分但不授予学位,也不在学信网显示学籍信息,学费一般按照学分收取,大多在500元—2000元之间。其主要聚焦于某个领域,灵活、精准地开设5~8门左右的核心课程,利用周末或晚间时间上课,在一至二个学年内即可修读完成。目前,全国多所高校均开设了微专业,学校的特色专业与人工智能等前沿技术的融合成为亮点,如中国传媒大学开设“AIGC与商业摄影”微专业、北京林业大学开设“智慧林学”微专业等。

微专业加速复合型人才的培养

“微专业既避免传统选修课的泛泛而谈,又比全新开设专业更灵活高效。” 南宁师范大学老师陆一敢认为,“AI技术发展速度快,从开设新交叉学科专业到培养出人才至少需4年,可能错过行业风口。而普通的选修课需兼顾全校学生,内容难以深入。”据悉,该校推出的“地球信息科学与技术”微专业开设《前沿探测技术及应用》《地球科学信息工程》等课程,将地质科学与人工智能技术结合,并根据学生接受程度、市场需求灵活调整内容。

“地球信息科学与技术”微专业的师生在野外进行地质实习。

广西民族大学东南亚语言学院院长覃秀红告诉记者:“微专业目标是在短时间内培养企业所需的复合型人才,课程设计参考了制造业出海、跨境电商等产业需求。”对此,广西某外贸企业招聘负责人表示:“一两年的学习难以替代四年专业培养,但复合背景确实加分。我们驻外岗位需要既懂泰语又能做财务的员工,会优先考虑复合能力的学生。”

专家意见:认可度待提升,校企合作是关键

尽管微专业展现出诸多优势,但在实际推广过程中也面临挑战。记者走访发现,许多高校在2024年春季学期已开始微专业招生,但在秋季学期,部分高校因报名人数不足而未能开课。这种“春种秋不收”的现象,折射出新兴教育模式与市场接轨的阵痛。在目前阶段,微专业的认可度还有待提升。

对此,广西师范大学教育学系教授马焕灵表示,若缺乏校企深度合作与认证体系,微专业学生恐难真正提升就业竞争力。由于微专业属于非学历教育,结课证书未纳入国家学历体系,部分用人单位对其认可度有限。因此,需要与企业建立信任机制,进一步磨合市场。他建议,高校应大力推广微专业建设,提高师生认可度,待更多学生接受微专业教育并进入就业市场后,用人单位的认可度自然会提升。微专业作为“小快灵”的典范,非常适合用于校企合作,共同探索人才培养的新模式。

本文由南国早报原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

编辑 戴昕明

校对 麦雪莉

责编 唐海波

审核 张若凡