南国早报全媒体记者:唐佳洁

用棕榈叶编出的可爱小动物,用自己种的甘蔗榨糖制作的小零食,为学校菜园设计的智能管理大棚……4月18日,在南宁市中小学劳动教育创新实践成果展现场,各中小学学校代表带着学生们的劳动作品来“晒成果”。近年来,南宁市各中小学以学生兴趣与能力培养为导向,有机融合生活实践运用,开发出涵盖农业生产、非遗传承、科技创新等领域的多元化课程模块。

深入挖掘地域文化特色

在一众展位中,“有吃有喝”的南宁市良庆区那黄小学展位收获了超高人气。身着汉服的学生熟练握着锅铲,翻炒出裹满糖霜的莲藕糖,一出锅就被一抢而空,一旁的玉米排骨汤,不一会也见了底。

那黄小学展区人气颇旺。除特别标注外,本文图片均为南国早报全媒体记者尹世斌摄

四年级学生韦诗敏告诉南国早报全媒体记者,这是学校“梦回‘糖’潮”和“跟着节气熬汤去”项目式跨学科学习小组的实践内容,学生们根据不同时令在学校劳动教育基地种植收获的农作物,制作诸如古法红糖、糖葫芦、米花糖等糖制品和顺应时令养生的营养汤品。“从原材料的种植、收获到成品加工,都是我们自己完成的,很有成就感,也体会到劳动的不易。”

活动现场。

“‘那’在壮语里代表着‘田’,是农耕文化极具代表性的符号。”那黄小学校长李红娟解释了学校劳动教育实践的灵感来源。他们把田园搬进校园,建设了20个劳动教育基地,设计15个乡土化劳动主题活动,开发多学科融合课程,形成了生活化、乡土化、集成化的沉浸式劳动教育育人体系。

那黄小学的学生跟着老师学习棕编。

有效利用校本文化资源

南宁市第三中学利用校园特有的双龙生态园,开设了科学配餐劳动实践、生态环境改善实验项目、制作花青素饮片、向日葵种子萌发耐盐度实验、科学堆肥探究、鱼菜共生系统、菌菇生态工坊等特色项目式课程。融入多学科知识与技能,通过实验探究深化生态劳动教育。

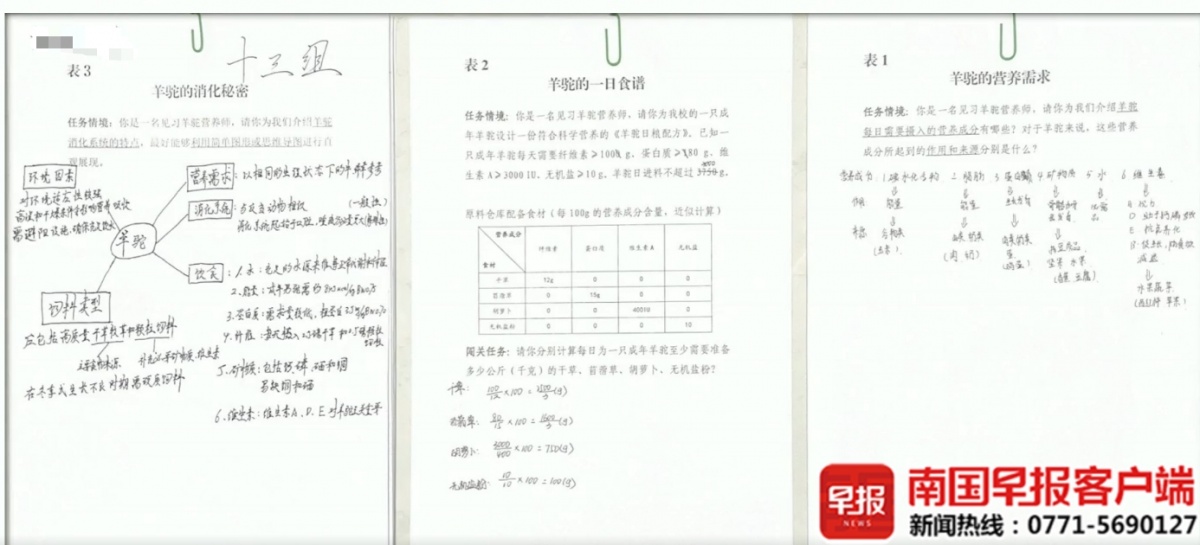

在以双龙生态园的羊驼为研究对象的“羊驼营养师——科学配餐劳动实践”课程中,学生们化身羊驼饲养员,为羊驼量身配置并烹饪营养餐。这一实践,进一步培育了学生的生命关怀意识。通过孩子们的努力,羊驼夫妇茁壮成长,还诞下了一只健康的羊驼宝宝。

南宁市第三中学学生的“羊驼营养师”任务表。学校供图

南宁市第三中学副校长胡颖毅表示,以双龙生态园为核心的三位一体劳动育人体系承载着三个维度的教育价值:在认知维度上,是打破学科壁垒的活态实验室;在实践维度上,是锻造核心素养的成长训练场;在价值维度上,是培育生态文明的价值孵化器。

以学生兴趣和能力培养为导向

在各式各样的传统手工艺品包围中,南宁市第二中学以其独特的科技感引人注目。“这是一个自动化农业大棚模型,是由一名高一学生自主设计制作的。他注意到放假时,学校菜园无人看护,于是设计制作出这个能实时监测土壤、光照等数据,远程进行浇水、换气等操作的智能大棚模型。”作为学校劳动教育选修课人工智能课程的授课教师,杨杰时常引导学生将人工智能知识运用到实际,解决生活中的问题。

自动化农业大棚模型。

由学生自主设计制作的南宁市第二中学文创产品也颇受欢迎。该校副校长曾晶告诉记者,这些文创产品均出自学校的文创社团,是基于学生兴趣爱好组建的劳动实践组织。社团中有不少是受资助的贫困生,随着产品的设计、生产和销售体系的成熟,社团已实现了稳定盈利,营收主要用于困难学生的资助和捐赠给公益组织。“从被资助,到通过劳动所得帮助他人,学生们在劳动中实现了自我价值。”曾晶认为这是难能可贵的。

本文由南国早报原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

编辑 丁春霞

校对 麦雪莉

责编 谭双梅

审核 张若凡