南国早报全媒体记者:黎莹遐 文/图

3月23日是世界气象日,今年的主题是“携手缩小早期预警差距”,强调通过国际合作和技术共享,构建覆盖全球的灾害预警系统,提升对极端天气、气候和水文事件的应对能力。早期预警是保护公众生命财产安全的第一道“防护线”,南国早报全媒体记者了解到,目前广西已实现气象灾害预警能力的提升,还有递进式气象服务为应对灾害性天气“保驾护航”。

据介绍,2024年广西的大风、雷电预警信号准确率排名全国第一。暴雨预警信号准确率达95.8%,强对流预警时间提前66.6分钟,24小时台风路径预报平均误差为46.7公里,均创历史最佳。

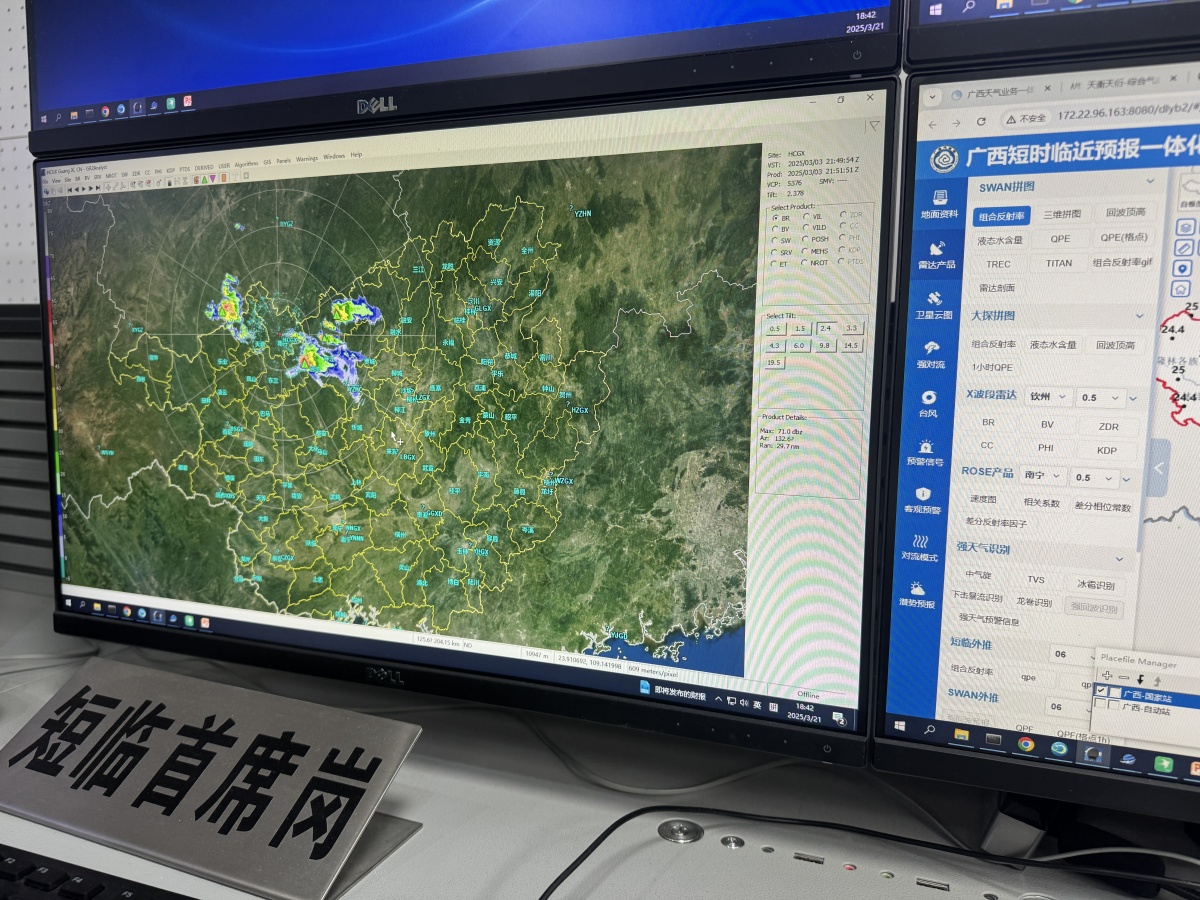

广西搭建了短时临近预报一体化业务系统。

预警能力的提升离不开气象现代化建设成果的支撑和气象科技创新水平的不断提高。对此,广西气象台正高级工程师黄明策深有感触。“做出准确的预警,首先需要有气象站收集到准确的观测数据。”黄明策回忆道,早期广西的气象预警能力建设相对滞后,资料传输时效、数字分析能力、平台支撑、数值天气预报产品释用等都不足。“2000年我刚开始接触天气预报业务时,一个县城才有一个气象站,观测的精确度很低。比如,县城不下雨但是乡镇下雨,气象站根本监测不到,更谈不上发预警信号。”

气象工作者利用预报系统开展相关工作。

经过20多年发展,广西已经建成由北部湾国家气候观象台、3166个地面自动气象观测站、20个天气雷达站、6个高空气象观测站和3个气象卫星地面接收站组成的陆海空一体化综合气象观测系统,观测能力大大提升,加上气象预报更精准,助力各项预警能力更上一层楼。例如,雷达资料从观测到预报员应用延时只有2分钟,自动站更是从1小时缩短到5分钟。

暴雨、台风、寒潮、冰雹……这些灾害性天气的破坏性往往比较大,预警信息如何发挥保驾护航的作用呢?黄明策介绍,广西“11631”递进式气象服务是应对灾害性天气的一个“好帮手”,即每周发布一周预报,提示重点防御时段,提前1~3天发布灾害性天气过程预报。灾害性天气过程期间,提前6~12小时划定灾害落区,逐3小时更新发布预警信号。天气严重影响时,逐小时滚动开展精细化服务。“通过这种模式,给公众提供时效逐步缩短、空间不断精准、内容更具针对性的预报预警信息,有助于更好地防范极端天气带来的不利影响。”黄明策说。

本文由南国早报原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

编辑 梁冰欣

校对 麦雪莉

责编 谭双梅

审核 胡志伟